Премьера спектакля «Мифы и легенды Древней Руси» прошла при полном аншлаге и удивила многих зрителей

В воскресенье, 16 марта, на сцене Уральского центра народного искусства имени Е.П.Родыгина прошла премьера музыкально-драматической постановки «Мифы и легенды Древней Руси». Главные роли в ней исполнили Сергей Чонишвили, Максим Линников, Василина Маковцева, Илья Порошин и студенты Екатеринбургского государственного театрального института. Организаторами проекта выступили Благотворительный фонд актеров и Региональная молодежная Лаборатория театра и фольклора при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Собственно, мифы и легенды создатели спектакля взяли из сказов, записанных в XIX веке русским собирателем фольклора Александром Афанасьевым. Рассказывают их в жанре ярмарочного балагана карусельный дед, Петрушка, и деревенские жители.

Петрушка (Максим Линников) и карусельный дед (Сергей Чонишвили)

Ярмарка. Играет оркестр. Около сцены ходит парень в зеленой рубахе и колпаке — это Петрушка в исполнении Максима Линникова: «Честные господа, пожалуйте сюда! Здесь вы увидите вещи невиданные, услышите речи неслыханные, чудо чудное, диво дивное. Сказки, мифы, легенды, былички и бывальщины, трагедии и комедии! И всё наши, русские, — отличные! Не ихние, там, заграничные! Скорее, скорее, пока всё не продано, становитесь в очередь к нашему райку!» — зазывает он.

«Тихо ты, на прорехе заплата! Жаниться вздумал барин молодой. Да не на барыне, на девушке простой. Родители евойные против, оно и понятно… Барам родниться с крестьянами неприятно… Но барин влюбился — не слушает никого, на родительское мнение ему всё равно. Вот уже и венчание завтра назначено, на угощения много денег потрачено… Девичник и мальчишник у молодых, но родители туда подослали шпиёнов своих. Управляющего Карлу, немчуру обрусевшую. И Ярину, то ли ведьму, то ли сумасшедшую…» — раскрывает преамбулу карусельный дед в исполнении Сергея Чонишвили.

И… разворачивается действие, которое держит зрителей на одном дыхании все представление и даже без антракта. Здесь мифы и легенды, суеверия и приметы, любовь и подозрения, древние обряды и юношеское недоверие, народные мелодии и цыганские напевы, танцы и частушки. В общем — ярмарочный калейдоскоп, в котором участвуют и Уральский государственный русский оркестр в полном составе, и фолк-группа «Солнцеворот», и актеры театра и кино, и студенты Екатеринбургского театрального института, ставшие победителями прошедшего в рамках проекта конкурса чтецов.

Сцена из спектакля «Мифы и легенды Древней Руси»

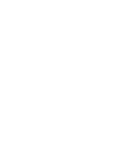

Для всей постановочной группы этот проект стал большим экспериментом. Специально для постановки уральским драматургом Владимиром Зуевым был написан сценарий. Специально для проекта художницей из Санкт-Петербурга Ксенией Гагариной были созданы виртуальные декорации в стиле палехского искусства. Специально для воплощения музыкальной части спектакля на сцене объединились оркестр, фолк-группа, музыканты Евгений Бунтов, Сергей Вербитский и Александр Наговицын. Специально для постановки руководитель «Солнцеворота» Анастасия Ведерникова написала свадебный плач.

«Я очень рад, что сложилась такая хорошая компания, что получилось сработаться. Мне интересна древнерусская тема, такой материал не может оставлять равнодушным. Это наша история, культура. Мы такие, какие есть, но это же не случайно произошло, это откуда-то прорастает, и в этом интересно разбираться», — отметил заслуженный артист России Олег Тополянский.

В русском языке слово «балаган» означает что-то очень шумное и беспорядочное. Однако представленная премьера оказалась не площадной комедией, а очень даже лиричной, трогательной и поучительной драмой со счастливым концом. Счастье не дается легко, настоящая любовь драгоценна, поэтому мы должны ее ценить, ценить то, что имеем, ценить тех, кто рядом. Вот та вековая мудрость, которая переходит из сказа в сказ у всех народов мира и которую хотели донести создатели спектакля.

Невеста и жених в исполнении студентов ЕГТИ Ирины Алексеевой и Романа Оболенского

«Народные сказки — это те произведения, которые передаются из поколения в поколение. Хотелось вернуться к корням и посмотреть, что рассказывали своим детям наши прародители. Мы решили попробовать увязать это с оригинальным сюжетом и рассказать их, вплетя в наше повествование. Лаборатория театра и фольклора уже не первый раз ставит спектакли, в которых задействованы студенты ЕГТИ. В этот раз мы изначально планировали сделать проект обязательно с оркестром. Потом я пригласил Сергея Чонишвили, и он согласился, потом присоединилась группа «Солнцеворот». Это тот костяк, который я знал, что будет. Дальше мы познакомились с режиссером Олегом Тополянским и определились с названием постановки. Я придумал сюжетный ход, который объединил сказки, чтобы они не просто так рассказывались, а именно играли на историю. Попросил Володю Зуева написать сценарий. Мы много раз его редактировали, иначе мы бы играли спектакль часа четыре или пять. В итоге Олег Тополянский все собрал и поставил. И вот в таком виде мы и представили нашу постановку на суд зрителей. Признаюсь, я получил от проекта большое удовольствие, поскольку в первый раз в своем же проекте был занят еще и как актер. Спасибо всей команде! И очень радостно, что такие проекты поддерживает государство. Мы получили грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив на эту историю, благодаря чему смогли ее реализовать. Очень здорово, что все так сложилось», — рассказал об идее постановки художественный руководитель проекта, актер Максим Линников.

«Сказка в любом случае актуальна. Если люди не знают русского языка, родной истории, родных мифов и родных преданий, то это, с одной стороны, забавно, а с другой — очень грустно. Чтобы перебороть общее незнание, надо не бороться, а всегда сеять зерно интереса, вбросить свою мысль — и она сама будет расти, если она правильная», — подтвердил заслуженный артист России Сергей Чонишвили

Сцены из спектакля

«На этапе подготовки постановки был переработан огромный фольклорный материал — и литературный, и музыкальный, и изобразительный. На выходе мы увидели аутентичную историю, содержащую подлинную народную культуру и ее интерпретацию современными авторами. Очень рада, что сложился коллектив с настоящей творческой атмосферой. И вот объективный результат совместной работы режиссера, ведущих актеров, великолепных музыкантов и, конечно, талантливых студентов ЕГТИ — интересный спектакль, объединяющий все аспекты народной культуры», — отметила генеральный директор Благотворительного фонда актеров, актриса, заслуженный работник культуры России Лариса Назарова.

Роман Оболенский и Ирина Алексеева, сыгравшие роли жениха и невесты, вокруг которых и разворачиваются главные события, поделились, что готовиться к роли и учить большие объемы текста им было несложно. Для них проект стал прекрасным опытом по взаимодействию с разными людьми, а в команде царило взаимоуважение.

В зале был аншлаг. Премьерный показ изначально решили сделать благотворительным, поэтому билеты распространяли бесплатно среди студентов творческих вузов Екатеринбурга, которые изучают фольклор, сотрудников государственных учреждений, фольклористов, работников образовательных учреждений, семей из незащищенных слоев населения и семей участников СВО. Премьера привлекла внимание большого количества зрителей: в зале не было свободных мест. Спектакль был принят публикой очень тепло, о чем свидетельствовали и бурные аплодисменты, и отзывы зрителей после спектакля.

Выход на поклоны

Многие отметили гармоничное сочетание русских народных сказок, музыки и юмора. Другим понравилась игра актеров. Молодежь заметила, что рассказанные истории перекликаются с известными авторскими сказками, но раньше они не знали, что эти сюжеты из русского народного эпоса. Кому-то больше всего понравилось живое сопровождение оркестра, которое позволило еще больше погрузиться в действие спектакля. Но все опрошенные сошлись на том, что получилась очень красочная и необычная постановка.

Зрители долго не отпускали артистов со сцены, кричали «Браво!» и дарили цветы, а те, кто смотрел прямую трансляцию, оставлял такие комментарии: «Удивили! Браво всем создателям и исполнителям!», «Изумительно и неожиданно. Удивили!!!», «Спасибо за доставленное удовольствие, смотрела прямую трансляцию, просто превосходно!».

Проект «Мифы и легенды Древней Руси» направлен на поддержку и развитие российского театрального искусства, возрождение на профессиональной сцене национальных фольклорных традиций, выявление и продвижение молодых талантливых актеров, создание площадки для их профессионального и творческого роста, для творческих экспериментов и воплощения новых режиссерских решений.

Большая постановочная команда

Автор идеи и художественный руководитель — Максим Линников. По пьесе Владимира Зуева. Режиссер-постановщик — заслуженный артист России Олег Тополянский. Музыкальный руководитель — Павел Васильев. Художник — Ксения Гагарина. Роли исполнили известные актеры театра и кино — заслуженный артист России Сергей Чонишвили, Максим Линников, Василина Маковцева, Илья Порошин, а также студенты Екатеринбургского государственного театрального института: Роман Оболенский, Ирина Алексеева, Марианна Урванова, Анастасия Титова, Виктория Васильева, Дмитрий Фролов, Даниил Березин, Никита Шпилевой. Участники фолк-группы «Солнцеворот»: Анастасия Ведерникова, Дарья Ухарцева, Лилия Кокорина, Сергей Кокорин, Сергей Василейко. В постановке также приняли участие музыканты-виртуозы Евгений Бунтов, Сергей Вербитский и Александр Наговицын. При участии Уральского государственного русского оркестра

Фотографии Виталия Пустовалова и Вероники Скворцовой

Новости в СМИ: